窃格瓦拉是重新做人吗(窃格瓦拉背后)

“打工是不可能打工的,这辈子是不可能打工的。”2016年,被网友戏谑为窃·格瓦拉的周某,在盗窃被捕后说出这句名言,一火就是4年,直到4年后的4月18日出狱,有关周某的传说又在网络上掀起波澜。

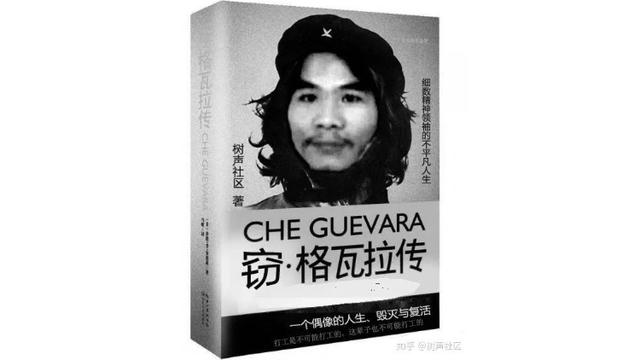

“周立齐,幼名阿三,号周某人,广西南宁人,当代网友精神领袖,几大网红之一,世称“窃格瓦拉”,其成名著作《打工不可能》广为流传,对于底层社会思想文化发展具有重大影响,是广西文艺界标杆人物。“不可能打工运动”发起人,一生致力于反抗资本压榨,不做资本奴隶,发出“打工是不可能打工的,这辈子不可能打工的,做生意不会做,只有偷这种东西才能维持得了生活这样的”绝望呐喊,成为不打工文化奠基人。《窃格瓦拉传》主要讲述周某的生平轶事,从旁观者角度剖析一个偶像的人生、毁灭和复活,细数其作为精神领袖的不平凡人生。”

(引自知乎)

周某出狱,场景一度非常轰动。30多家网红公司开着豪车,跑到周某家里蹲守,希望签约窃·格瓦拉做“网红”,开出高达数百万甚至上千万的高价。

不过,窃·格瓦拉断然拒绝:“不打工,肯定啊。你跟他签约,你就是他的工人。什么都是别人说了算,一点自由都没有。”被网友尊称为“自由主义精神领袖,无产阶级偶像、西南看守所守护者、泥垢者、被解放者、不可能打工者”的他,选择重新做回一位自由的农民。

五一劳动节长假结束了,我们恢复了每天上班打工的日子,有机会重新思考劳动、工作与闲暇的恩怨情仇。为什么窃·格瓦拉不愿意当网红?窃·格瓦拉与三和大神有什么差异?给钉钉打一星的白领和小学生,是什么心理?消除996,我们就能享受闲暇吗?零工经济对谁有利?“全民基本收入”靠谱吗?本期反向流行邀请两位青年教师王行坤、房小捷,从窃·格瓦拉的故事开始,聊一聊我们今天的工作伦理。

(长按二维码即可收听)

01 为什么窃·格瓦拉不愿意当网红?

董牧孜:你们怎么看待窃·格瓦拉拒绝当网红,要回家种地的选择?

王行坤:记者采访窃·格瓦拉时问他,种地有什么好呢?他说,种地起码是自由的。英国著名史学家E.P.汤普森认为,农业劳动其实是一种以任务为取向的劳动形态。你今天把农活干完了,就可以歇着了。然而在工厂打工,老板可以不断延长你的劳动时间。窃·格瓦拉回到农村种地,某种意义上是在追求自主性和自由。

房小捷:网红和产业工人同样是雇佣劳动,但网红出卖劳动力的形式,比一般的产业工人出卖劳动力的形式更加残酷和彻底。因为网红难以区分出自己出卖劳动力的时间和生活的时间,工作和生活无法区分。

董牧孜:虽然周某在看守所的4年里没有接触到直播和短视频的崛起,但他出于本能反而很理解网红的工作逻辑……不过也有人认为,周某的选择很有“西南特色”?

王行坤:这其实是我朋友夏永红的观点。他认为广西、云南一带的人,有无政府主义理论者詹姆斯·斯科特描述的东南亚农民逃避国家治理的天然取向。我不太倾向从本质主义观点看待这个问题,任何人都会有一种寻求自主性的取向。

房小捷:所谓窃·格瓦拉的广西特色,也许还有中心与边缘的影响因素。其实中国自古以来就存在意识形态控制从中心到边缘递减的倾向。黄河中下游和长江中下游,始终是正统意识形态和传统精英文化的核心区。这就是为什么近代以来的革命往往是从广东起源的,因为南中国始终是“边陲”——不管它发达也好,不发达也好。两广地区在中国文化当中一直存在异质性,是文化边陲,也是意识形态控制比较薄弱的地方。

余雅琴:窃·格瓦拉的做法与我们的主流价值观非常不同,我相信绝大多数将窃·格瓦拉奉为“偶像”的网友,也不会做这种选择。为什么大家对窃·格瓦拉有如此高、如此持久的热度?

王行坤:窃·格瓦拉不打工,所以他选择偷窃,这种偷窃行为肯定是错误的。大多数人被工作的意识形态所驱赶,但每个人心底又有一种不去打工的选择,虽不能至,心向往之。当然,今天也有不少所谓的“蛰居族”,宅在家里不出门。

房小捷:窃·格瓦拉的流行,实际上反映了在劳动力普遍商品化的条件下,一种普遍的精神焦虑。

02 第三世界的人更懒惰?

美国工人

董牧孜:也有人说,窃·格瓦拉就是懒?

王行坤:其实用懒惰远远说明不了任何问题,因为懒惰往往是我们对于他者的规定。在资本主义刚刚崛起的时候,那些殖民者也认为第三世界的人很“懒惰”。在19世纪20世纪,他们认为中国人懒惰,认为非洲人懒惰。

英国史学家E.P.汤普森写过非常著名的《英国工人阶级的形成》,他还有一篇非常重要的文章讲述现代工厂规定制度。在18世纪末19世纪初,英国工人被企业主认为是懒惰的。英国工人有个重要的民间节日叫“神圣礼拜一”,工人工作6天,在礼拜日喝得酩酊大醉,礼拜一还没醒过来,于是想方设法不去上班。不过在今天,当我们看纪录片《美国工厂》时会发现,我们中国人不单觉得非洲人懒,也开始觉得美国人懒惰了,只有中国人是最勤快的。

如果说勤快就是一种美德的话,那人类为什么还要发明机器呢?懒惰理念实际上有很多悖论。到底是什么身份的人,有权力可以去指责另外一群人是懒惰的?

03 窃·格瓦拉与三和大神

NHK纪录片《三和人才市场》截图

余雅琴:之前很火的三和大神,与窃·格瓦拉有什么差异?

王行坤:三和大神的流氓无产者性质更弱一些。根据我有限的调查经验,三和大神一开始都抱着辛辛苦苦打工赚钱的目的。他们的受教育程度比较低,往往是初中毕业甚至肄业,从全国各地去深圳打工,在打工过程中遇到了各种各样的问题,比如被中介欺骗、拿不到临时工的工资,或是离职不顺利。后来他们离开工厂,觉得日结打工更自由,可以保证每天都拿到钱维持生活。这种逃离方式,其实是詹姆斯·斯科特所说的“弱者的武器”。

房小捷:窃·格瓦拉是对劳动力商品化的积极反抗,但是他试图退回到自给自足的自然经济状态;至于三和大神的消极反抗,反而是在维系着对自己不利的生产关系——他们是使这种生产关系得以维系的最底层的雇佣劳动力,作为一种与生产周期相适应的,招之即来、挥之即去,企业无需负担固定社会保障的临时劳务。

王行坤:对,三和大神是典型的产业后备军。

房小捷:整体而言,二者的反抗都是没有前途的,但是窃·格瓦拉的“反抗性”更强一些,更有意思一些。

余雅琴:你们认为窃·格瓦拉的反抗有多少是出于他的自觉?

王行坤:从行为来判断的话,他在身体力行地否定商品生产的逻辑。起码他是一个追求自由的人,这也是为什么他被奉为自由主义的所谓领袖。

04 给钉钉打一星,是什么心理?

董牧孜:窃·格瓦拉所谓的粉丝,往往是上班族或者学生党,对自己的工作有所不满。疫情期间,很多人经历了工作停摆,一方面内心盼望开工,但另一方面每天线上工作打卡时,又非常不爽。很多中小学生跑去给钉钉打一星。如何理解这种心情?

房小捷:为什么会盼望开工?首先,害怕失业带来的生存压力。其次,劳动是人们与他人交往的方式,是人与社会连接的方式,可以帮助我们克服孤独感和焦虑感。但是我们劳动又不是由自己掌握和操控的,我们在劳动的过程中,又生产了对自己的控制,于是人们的心情就很矛盾了。一方面,人们不劳动会很难受,另一方面,劳动的时候又很难受,所以既盼望着复工,复工的时候还不忘给钉钉打个一星。

王行坤:这其实是我们现代人普遍面对的两难困境,一方面,工作是我们生活中重要的组成部分。失业者会自怨自艾,也会受到别人歧视;另一方面,很多人工作时不开心,尤其是面对钉钉这种操控感很强的软件。我们常说技术是中立的,但在具体的社会中,比如在以追求利润为中心的社会中,技术总是内在蕴含着某种意向性。很多人向往远程办公,但是钉钉的管理方式实际上侵害了人的自由和自主。企业员工或是小学生给钉钉打一星,你可以把它视为数码时代的卢德主义运动,是面对超强管制时采取的反抗方式。

房小捷:总结一下,技术是种工具,脱离了使用的工具是不存在的,使用是不可能不带有目的性的。人们不是在抽象地反抗一种技术,而是在反抗对自己的操控。

05 零工经济对谁有利?

余雅琴:疫情期间网上流行一个段子,“如果再不上班,老板就会发现其实没有我,公司也能运作下去”。王老师在接受澎湃新闻采访时说,这句话也可以倒过来:“如果再不上班,我们就会发现其实没有老板,公司也能运作下去”。怎么理解现代企业与员工的关系?

王行坤:我主要是针对非生产部门,而不是工厂里的产业工人。在信息时代,伴随所谓非物质生产的崛起,文化类工种在劳动过程中已经形成了比较发达的交往网络和协作关系。这时的工作流程基本靠自我组织就可以完成,不需要进行自上而下的管理。

在当下,我们的劳动方式正在走向一种“零工经济”,企业与员工的距离越来越远了,企业需要不断地远离劳动力。也就是说,资本既吸纳劳动力,又同时把劳动力排斥在外。以优步为例,优步司机与优步公司之间没有雇佣和被雇佣的关系,公司不承认优步司机是企业的员工,每个员工都是独立的承包人,这造成的结果是,劳动者越来越难以组织起来向企业寻求自己的权利。零工经济可能是资本主义最希望或者最理想的用工形式。

房小捷:我认为根本不存在司机和平台的合作关系,实质上就是雇佣关系,所谓合作,不过是法律上的操作,劳动力的使用权和剩余价值仍然被公司所掌握。法律事实和实际经济关系中的事实,是两回事。关键要看谁掌握劳动力的使用权、生产出来的价值由谁进行操纵和分配。

06 消除了996,我们就能享受闲暇吗?

董牧孜:很多人承认996的工作是一种福报,因为有加班费,还提供了一定的上升空间和可预期的未来。

王行坤:这也算是工作伦理造成的一种心态,但更多时候,这是老板对员工所说的话,意思是说,我给你更多的闲暇时间你也不会利用,不如索性就多工作一会儿,还能拿点加班费。

可是,单从个人生理极限来说,长期加班的工作制度根本不能满足人进行再生产的需求。人有情感需求,有繁殖后代的需求,这些都属于再生产。一个每天从事996工作的人,基本上没法完成个人再生产的任务。

如今大部分工作,包括程序员,其实都是一些简单重复的劳动,很难在工作过程中提高自我。我们只能通过闲暇时间来给自己充电。如果连充电的时间都没有,我们如何提高自己的劳动力价值,从而走向成功之路呢?

董牧孜:大卫·格雷伯提出的“狗屁工作”理论,认为我们社会中的大部分职业、以及工作中的大部分程序实际上都是不需要存在的。从历史来看,似乎只有贵族才可以不工作,而今天,普通人有资格不工作或是懒惰吗?

王行坤:马克思的女婿拉法格提出过懒惰权,但他的懒惰权,其实也并不是完全“不工作”,他主要是为了反对当时所谓的劳动权或工作权。他认为当时的无产阶级被现代清教伦理和工作伦理所欺骗,如果信了这套鬼话,必然会加重对自己的剥削。

拉法格的理论中,已经有所谓的“狗屁工作”思想。懒惰权,其实是把工作时间尽量缩短,比如,那些给权贵提供私人服务的仆役工作。如果消灭这些劳动,我们可以大规模削减劳动时间,从而把劳动时间控制在3小时内。

凯恩斯也认为工作3小时足够了,但他预设实现3小时工作制的时间点是2030年。罗素认为4个小时的工作时间是可以的,他也在文章中也提到了如何利用闲暇时间——在这方面,我们还需要学习。大部分人缺乏学习训练,往往选择上网、看电视、闲逛。假如学习一门技术、学问或是手工技巧,这都是积极的现象。这些积极现象,恰恰是需要更多的时间来作为保证。

07 “全民基本收入”靠谱吗?

范·帕里斯认为,“无条件基本收入”能给所有人真正的自由。

董牧孜:前几年很火的“全民基本收入”

(UBI)

,似乎可以让很多人在过量的工作中获得一定程度的解放?UBI是发达国家才能考虑的选项吗?

王行坤:UBI未必只能在发达国家施行,英国社会学家斯坦丁

(Guy Standing)

更关注第三世界国家,比如印度、肯尼亚等地进行了可以小规模的、为期一两年左右的尝试,结果妇女状况、受教育程度、就业、社区环境及贫困状况都得到了改善。

有些人认为UBI会带来比较大的财政负担,但也有一些经济学家认为财政并不是问题,比如可以通过征集累进税等方式达到。毕竟社会贫困造成的社会成本,可能比UBI更高——有些人工作过劳,有些人没有工作,其实是一个非常恶劣的制度。在中国实施全面基本收入,在财政上有没有可能?清华大学的崔之元老师算过类似的账,他是支持这种基本收入政策的。

房小捷:到底是把全民基本收入作为一个补充性方案,还是一个替代性方案?是为了让某些人在工作很累的时候上岸透口气?承认这样一种现实状况不能避免?

王行坤:我觉得首先是一种说“不”的权利。美国前总统候选人杨安泽提出每个月发1000美元,假设能达到2000美元,就能够让你对老板说不。有基本收入保底,你就不用担心被解雇,可以开启一种新的可能性。

房小捷:我能不能扮演一个反派角色,问一个最基本的问题。如果推行全民基本收入,大家都能维持基本的生活,那么谁还会去当三和大神呢?如何还有这种临时性、弹性的劳动力需求?

王行坤:这其实就是改变所谓资本劳动关系的重要一环。在我看来,全民基本收入不是目标,而是一个途径。在上世纪七八十年代、八九十年代,荷兰、德国就有这种“间歇性劳工”。我在一年里的上班时间并不是固定的,可以选择某些时间上班。这样劳动者的心态可以更加从容。

董牧孜:间歇性的工作其实古已有之,很多产业对于劳动力的需求是季节性的,比如说采茶工,就是春季十几天里的劳动力密集型和时间密集型工作。过了这个时间点,就没有劳动力需求了。从劳动者自身的工作时间需求出发,而不是从具体的社会现实需求出发,会不会比较理想化?

另外,全民基本收入的构想,跟之前的福利社会差异在哪里呢?是不是因为之前的路没有走通,现在只能采取一个妥协性更强的替代方案?

王行坤:现代资本主义社会必然造就很多人失业,很多人过劳的社会结构。UBI是为了让大家都有工作,但是大家都少工作,而且可以灵活工作。这样一种制度设计还是很好的。

本文作者:董牧孜;音频剪辑:王静;编辑:林菁文。校对:危卓。未经出版方或新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。